各地のそば祭りと文化

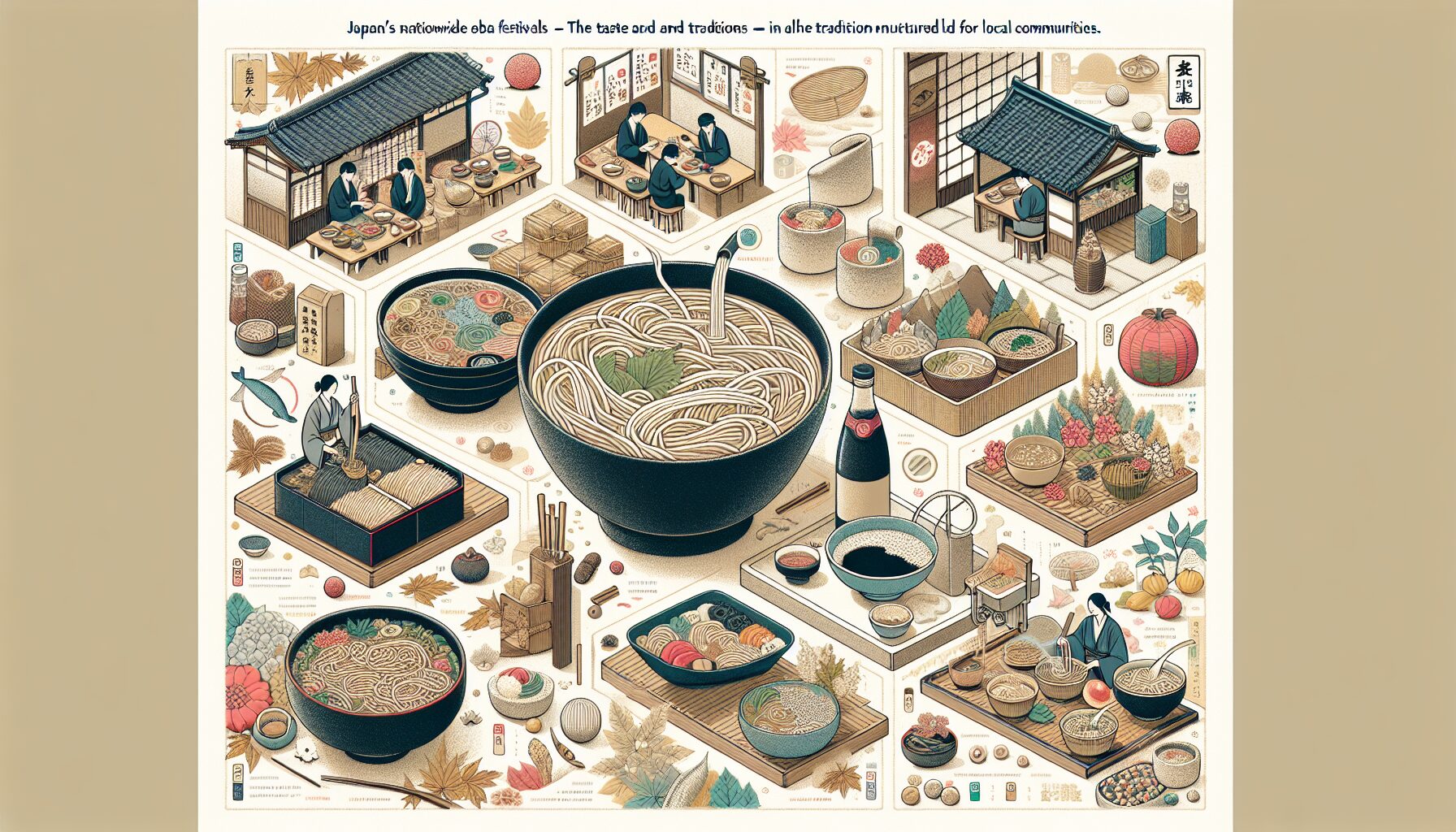

日本全国に広がるそばの祭典 – 四季折々の味わいと伝統

日本各地で開催される「そば祭り」は、その土地ならではの蕎麦文化を体験できる絶好の機会です。地域ごとに異なる風土や気候が育んだ蕎麦の個性を堪能しながら、日本の食文化の奥深さを実感できるイベントとして、年々注目度が高まっています。農林水産省の調査によると、食文化体験を目的とした国内旅行者のうち約35%が「ご当地そば」を目的に訪れるというデータもあり、そば祭りは地域活性化の重要な要素となっています。

信州・戸隠そば祭り – 日本を代表するそばの聖地

長野県の戸隠地域で毎年10月に開催される「戸隠そば祭り」は、日本三大そば処の一つとして知られる地域の一大イベントです。標高1,200mの高原地帯で栽培される蕎麦は、昼夜の寒暖差により引き締まった風味が特徴。祭りでは地元の名店約20軒が集結し、伝統的な「戸隠流」の手打ちそばを提供します。特に「つなぎ」を極力使わない十割そばの提供店も多く、そば本来の香りと風味を楽しめます。

参加者は単にそばを食べるだけでなく、「そば打ち体験」や「新そば収穫祭」など、そばにまつわる様々な体験ができるのも魅力です。2019年の来場者数は3日間で約7万人を記録し、地域経済に大きく貢献しています。

出雲そば祭り – 割子そばの伝統を継ぐ

島根県出雲地方で開催される「出雲そばまつり」は、400年以上の歴史を持つ出雲そば文化を体験できる貴重な機会です。出雲そばの特徴は、「割子そば」と呼ばれる三段重ねの器で提供される食べ方にあります。上から順に食べ進め、最後に残ったつゆに薬味を入れて飲み干す独特の食文化は、地域の歴史と共に受け継がれてきました。

祭りでは地元のそば職人による実演や、「出雲そば打ち選手権」などの競技も行われ、技術の継承と発展に一役買っています。また、出雲大社参拝と組み合わせた観光ルートとしても人気で、年間約2万人の参加者が訪れています。

へぎそば発祥の地 – 新潟・小千谷そばまつり

新潟県小千谷市で開催される「小千谷そばまつり」は、独特の食感で知られる「へぎそば」を堪能できるイベントです。へぎそばは、つなぎに「布海苔(ふのり)」という海藻を使用することで、つるっとした喉越しと適度な弾力が特徴。木の枡(へぎ)に盛り付けられる見た目も美しく、Instagram等のSNSでの投稿も多い人気のそばです。

祭りでは地元の約30店舗が出店し、伝統的な製法で作られたへぎそばを提供。また、「そば粉アレンジコンテスト」では、そば粉を使った創作料理の発表もあり、伝統と革新が融合する場となっています。雪国ならではの気候が育んだそばの風味は格別で、訪れる価値があります。

各地のそば祭りは単なる食のイベントではなく、地域の歴史や文化、人々の暮らしが凝縮された文化的な催しです。次回は北海道から九州まで、さらに多様なそば祭りの魅力についてご紹介します。

日本全国のそば祭りカレンダー〜季節で巡る蕎麦イベント

全国各地で開催される「そば祭り」は、その土地ならではの蕎麦文化を体験できる絶好の機会です。季節ごとに様々な形で催されるこれらのイベントは、蕎麦愛好家にとって見逃せない文化的行事となっています。ここでは、四季折々のそば祭りをカレンダー形式でご紹介し、それぞれの特徴や魅力に迫ります。

春のそば祭り(3月〜5月)

春は新たな出会いの季節。全国各地で開催される春のそば祭りは、冬の厳しさを乗り越えた喜びを共有する場でもあります。

・戸隠そば花まつり(長野県長野市・5月中旬)

戸隠神社周辺で開催される「そば花まつり」は、そばの花が咲く季節に先駆けて行われる春の風物詩。戸隠そばの名店が集結し、地元の新鮮な山菜と合わせた春限定のそばメニューを楽しめます。来場者数は毎年約2万人に上り、「戸隠そば食べ歩きパスポート」を購入すれば複数の店舗で少量ずつ食べ比べができるのが人気です。

・信州小諸「春の蕎麦祭り」(長野県小諸市・4月下旬)

懐古園を中心に開催される小諸のそば祭りは、江戸時代から続く小諸そばの伝統を今に伝えるイベント。小諸城址の桜とそばの組み合わせは絶景で、約30軒のそば店が出店します。実は小諸市は一人当たりのそば店舗数が全国トップクラスという「そば激戦区」なのです。

夏のそば祭り(6月〜8月)

夏は冷たいそばが恋しくなる季節。各地の夏祭りと連動したそばイベントも多く開催されます。

・へぎそば祭り(新潟県小千谷市・7月下旬)

新潟県の名物「へぎそば」(布海苔を使った独特の食感のそば)を堪能できる祭り。小千谷市内の有名そば店が一堂に会し、伝統的な「へぎ」と呼ばれる器に盛られたそばを提供します。2019年の記録では1日で約5,000食が提供された人気イベントです。

・出雲そば祭り(島根県出雲市・8月上旬)

出雲大社周辺で開催される夏の風物詩。出雲地方独特の「割子そば」(三段重ねの器で提供されるそば)が主役です。出雲そばの特徴は太めの麺と甘めのつゆ。約40店舗が出店し、地元の食材を使った変わり種そばも楽しめます。

秋のそば祭り(9月〜11月)

そばの収穫期である秋は、全国各地でそば祭りが最も盛んになる季節です。新そばの風味を楽しむ絶好の機会です。

・信州そば祭り(長野県各地・9月〜11月)

長野県内各地で開催される新そばの祭典。特に松本市の「新そば祭り」は県内最大規模で、約50店舗が出店し、3日間で約3万人が訪れます。新そばの香り高さと喉越しの良さは、この時期ならではの贅沢です。

・会津そばまつり(福島県会津若松市・10月中旬)

会津地方の「ニ八そば」(そば粉8:小麦粉2の配合)を味わえる祭り。会津の郷土料理と一緒に楽しめるのが特徴で、特に「わっぱめし」との相性は抜群です。2018年には約2万5千人が来場し、地元そば店20店舗以上が腕を競いました。

冬のそば祭り(12月〜2月)

年越しそばの時期である冬は、そばに感謝し新年の健康を願う祭りが各地で開催されます。

・大晦日そば祭り(全国各地・12月31日)

各地のそば店や神社仏閣で開催される年越しそばの祭典。特に東京・浅草寺の「除夜の鐘とそば」は有名で、毎年約5万人が訪れます。年越しそばには「細く長く」という長寿の願いが込められています。

・越前そばまつり(福井県越前市・2月第1日曜日)

冬の厳しい時期に開催される越前そばの祭典。越前市は日本三大そばの一つ「越前そば」の本場で、約400年の歴史があります。祭りでは「水挽きそば」と呼ばれる伝統製法のそばが味わえ、毎年約1万人が訪れる冬の風物詩となっています。

各地のそば祭りは単なる食のイベントではなく、その土地の歴史や文化、人々の暮らしを垣間見ることができる貴重な機会です。季節ごとに異なる表情を見せるそば文化を体験するために、ぜひこれらの祭りを訪れてみてはいかがでしょうか。

信州・戸隠そば祭りに見る伝統と匠の技

信州・戸隠そば祭りに見る伝統と匠の技

長野県長野市戸隠地区で毎年10月に開催される「戸隠そば祭り」は、日本を代表するそば文化の聖地とも言える場所で行われる伝統行事です。標高1,200mの高原に位置する戸隠は、寒暖差の大きい気候と清らかな水に恵まれ、古くからそば栽培に適した土地として知られてきました。

戸隠そばの特徴と歴史

戸隠そばの歴史は江戸時代初期にまで遡ります。1716年に編纂された「本朝食鑑」にも戸隠そばの記述があり、300年以上の伝統を持つことがわかります。戸隠そばの最大の特徴は、「ひきぐるみ」と呼ばれる製法です。これは蕎麦の実を丸ごと挽いて粉にする方法で、香り高く、栄養価の高いそばに仕上がります。

また、戸隠そばは「くるみだれ」や「とろろ」と一緒に食べるのが伝統的な食べ方です。特に「くるみだれ」は戸隠地方独特のもので、くるみの風味とそばの香りが絶妙に調和します。

戸隠そば祭りの見どころ

戸隠そば祭りの最大の見どころは、なんといっても「そば打ち名人大会」です。全国から集まるそば打ちの達人たちが技を競い合う様子は圧巻です。審査では、そば粉と水の配合、こね方、のし方、切り方など、そば打ちの全工程が厳しくチェックされます。

特に注目すべきは「のし」と「切り」の技術です。熟練の名人は、均一な厚さに麺を伸ばし、リズミカルに包丁を操って一定の太さの麺を切り出します。その手さばきは芸術的とさえ言えるもので、見学者から思わず拍手が沸き起こることも少なくありません。

データによれば、戸隠そば祭りには毎年約3万人の来場者があり、そのうち約40%がリピーターだと言われています。そば文化への関心の高さを示す数字と言えるでしょう。

地元住民との交流と文化体験

祭りでは、地元の農家や職人との交流も大きな魅力です。「そば打ち体験コーナー」では、初心者でも気軽にそば打ちに挑戦できます。地元のそば打ち名人から直接指導を受けられる貴重な機会で、毎年多くの参加者で賑わいます。

また、「戸隠そば食べ歩きマップ」が配布され、地域内の約20軒のそば店を巡ることができます。各店舗によって微妙に異なる味わいや食べ方を比較するのも楽しみ方の一つです。

祭りの期間中は、そば以外にも戸隠神社の「そば供養祭」や地元の伝統芸能の披露など、地域文化に触れる催しも多数開催されます。特に、そば畑の豊作に感謝する「そば供養祭」は、日本の農耕文化とそばの深い結びつきを感じられる貴重な機会です。

戸隠そば祭りは単なる食のイベントを超え、日本の伝統文化、農業、そして人々の暮らしが交差する場となっています。そばを通じて地域の歴史と文化に触れることができる、そば愛好家なら一度は訪れたい文化イベントと言えるでしょう。

出雲そば文化と「出雲そばフェスティバル」の魅力

島根県の出雲地方は、独自のそば文化を育み、今や日本を代表するそば処として知られています。出雲そばの特徴とその魅力を伝える「出雲そばフェスティバル」について詳しく見ていきましょう。

出雲そばの独特な特徴

出雲そばは、他の地域のそばと比べていくつかの際立った特徴があります。まず、提供方法が「割子そば(わりこそば)」と呼ばれる重ねた小さな器で出されることが多いのが特徴です。これは江戸時代、出雲大社への参拝客に素早く提供するために考案されたと言われています。

また、出雲そばの風味も独特です。玄そばを石臼で挽く際に、実の中心部分(芯)まで丁寧に挽くため、やや黒みがかった色と豊かな香りが特徴となっています。つなぎには海藻の「ふのり」を使用する店も多く、これが独特の食感を生み出しています。

さらに、出雲地方では「かけそば」を注文すると、他の地域と異なり温かいだし汁ではなく、冷たいつゆがかけられて提供されることが一般的です。これも出雲そば独自の文化と言えるでしょう。

「出雲そばフェスティバル」の魅力

毎年10月に開催される「出雲そばフェスティバル」は、島根県出雲市で行われる一大イベントです。出雲大社の大遷宮を記念して2013年に始まり、今では年間約5万人が訪れる人気イベントに成長しました。

このフェスティバルの最大の魅力は、出雲地域の約30軒のそば店が一堂に会し、各店自慢のそばを味わえることです。普段は足を運べない名店のそばを一度に食べ比べできる貴重な機会となっています。

会場では、そば打ち体験コーナーも設けられており、地元の職人から直接指導を受けながら、出雲そば特有の打ち方を学ぶことができます。参加者からは「家庭では再現できない技を間近で見られた」との声も多く聞かれます。

出雲そばと地域文化の結びつき

出雲地方でそば文化が発展した背景には、地域の気候風土が大きく関わっています。山間部の冷涼な気候はそばの栽培に適しており、また出雲大社の門前町として発展する中で、参拝客向けの食として広まったという歴史があります。

特筆すべきは、出雲そばと地域の暮らしの密接な関係です。今でも地元では「そば打ち技術」は家庭の知恵として受け継がれており、冠婚葬祭や集落の行事では欠かせない存在となっています。フェスティバルでは、こうした地域文化の側面も展示パネルや実演を通じて紹介されています。

地元のそば研究家・松本健一氏によれば、「出雲そばフェスティバルは単なる食のイベントではなく、地域のアイデンティティを確認し、次世代に伝える文化的な意義を持っている」とのことです。実際、近年は若い世代の参加も増えており、伝統文化の継承の場としても機能しています。

出雲そばフェスティバルは、そば愛好家にとっては「出雲そば食べ歩きマップ」を片手に巡る絶好の機会であり、初心者にとっては日本のそば文化の多様性を体感できる貴重な場となっています。そばを通じて地域の歴史や文化に触れられるこのイベントは、まさに「食」と「文化」の融合を体現しているのです。

全国各地の個性豊かなそば祭り〜地域の特色と楽しみ方

日本各地には四季折々、地域の特色を活かしたそば祭りが開催されています。これらの祭りは単なる食のイベントを超え、地域の歴史や文化、そして人々の暮らしと深く結びついています。全国のそば愛好家が集う祭典から、地元の人々に愛される小さな行事まで、バラエティ豊かなそば祭りの魅力をご紹介します。

北海道・東北地方のそば祭り

北海道幌加内町で毎年9月に開催される「新そば祭り」は、日本最大のそば生産地ならではの規模と質を誇ります。収穫したての新そばを味わえる贅沢な機会で、約2万人もの来場者が訪れる人気イベントです。特に「幌加内そば」は甘皮の風味が強く、独特の香りと味わいが特徴です。

東北では、福島県の会津地方で行われる「会津そばまつり」が有名です。会津そばの特徴である「強いコシ」と「甘皮の香り」を楽しめるほか、地元の職人によるそば打ち実演も見どころの一つ。地元の日本酒と合わせる「そば酒」の文化も体験できます。

関東・甲信越のそば祭り

長野県では各地でそば祭りが開催されていますが、特に「信州そばフェスティバル」は県内各地の名店が一堂に会する一大イベントです。2022年の調査によると、長野県のそば消費量は全国1位で、県民一人当たり年間約13kgを消費するという驚異的な数字を誇ります。

栃木県日光市の「日光そばまつり」では、地元の清らかな水で打った「日光そば」を堪能できます。日光の観光名所を巡りながらそばを味わう「そば食べ歩きマップ」も人気で、観光と食文化を結びつけた好例といえるでしょう。

西日本のユニークなそば祭り

島根県出雲地方の「出雲そば祭り」は、割子そばの発祥地ならではの伝統を感じられるイベントです。出雲大社の参拝と合わせて訪れる観光客も多く、年間約30万人がこの地域のそばを味わうために訪れています。

長崎県島原市の「島原そうめん祭り」は、そばではありませんが麺文化の多様性を示す興味深い例です。実は島原地方では「島原そうめん」と「島原そば」が共存しており、両方を味わえる祭りも開催されています。

そば祭りの楽しみ方

そば祭りを最大限に楽しむためのポイントをいくつかご紹介します:

– 開催時期を確認する:多くのそば祭りは収穫の秋に開催されますが、地域によって時期が異なります。

– 地元の特産品も一緒に楽しむ:そば祭りでは地元の野菜や漬物、地酒なども販売されていることが多いです。

– そば打ち体験に参加する:多くの祭りでは初心者向けのそば打ち体験コーナーが設けられています。

– 職人技を学ぶ:ベテランのそば職人による実演は、家庭でのそば打ちにも役立つ技術の宝庫です。

そば祭りは日本の食文化の豊かさを体感できる貴重な機会です。各地域の風土や歴史が育んだ独自のそば文化に触れることで、私たちの食への理解はさらに深まります。そば祭りへの参加は、単においしいそばを味わうだけでなく、日本の伝統文化への旅でもあるのです。

ピックアップ記事

コメント