常陸秋そばの特徴と風味

日本を代表するそば品種「常陸秋そば」は、その独特の香りと風味で多くのそば通を魅了してきました。茨城県が誇る名産品であるこのそばは、単なる地域ブランドを超え、日本のそば文化において重要な位置を占めています。今回は、そば愛好家なら知っておきたい常陸秋そばの特徴と魅力に迫ります。

常陸秋そばとは?その歴史と背景

常陸秋そばは、茨城県で育成された日本を代表するそばの品種です。1970年代に茨城県農業試験場(現・茨城県農業総合センター)で開発され、1980年に品種登録されました。「常陸」は茨城県の古い呼び名、「秋」は収穫時期を表し、まさに茨城の秋を代表する作物として名付けられました。

現在では茨城県を中心に、栃木県、福島県など関東・東北地方で広く栽培されており、日本国内のそば生産量の約30%を占める主要品種へと成長しています。その優れた特性から、多くの蕎麦店でも高級品種として扱われることが多いのが特徴です。

常陸秋そばの特徴:他品種と何が違うのか

常陸秋そばの最大の特徴は、その豊かな香りと風味にあります。一般的なそば品種と比較すると、以下のような特徴があります:

– 香り: 芳醇な香りが強く、そば本来の風味を存分に楽しめる

– 甘み: 適度な甘みがあり、そばの味わいに深みを与える

– 色合い: やや濃い灰色を帯びた色合いで、見た目にも高級感がある

– 収量性: 安定した収穫量が得られ、栽培しやすい品種である

– 栽培適性: 比較的冷涼な気候を好み、栽培環境への適応力が高い

農林水産省の調査によれば、常陸秋そばはルチン含有量も多く、栄養価の面でも優れた品種とされています。ルチンは血管を強化し、高血圧予防に効果があるとされる栄養素で、健康志向の高まりとともに注目されている成分です。

常陸秋そばの風味を決める要素

常陸秋そばの独特の風味は、いくつかの要因によって形成されています:

土壌と気候の影響

茨城県北部の山間地域の昼夜の寒暖差が大きい気候条件は、そばの香り成分を凝縮させます。特に八溝山系の火山灰土壌は、ミネラル豊富な土壌環境を提供し、そばの風味形成に貢献しています。

製粉方法の違い

常陸秋そばは、石臼挽きで製粉されることが多く、これにより香り成分が損なわれにくいという特徴があります。石臼挽きは摩擦熱が少なく、そばの香り成分であるフラボノイド類を保持しやすいのです。

そば粉の挽き方

常陸秋そばは「二八そば」(そば粉80%、小麦粉20%)や「十割そば」(そば粉100%)として提供されることが多く、そばの風味をダイレクトに味わえます。特に玄そば(殻付きのそば)の状態から自家製粉する蕎麦店では、より鮮度の高い香りを楽しむことができます。

常陸秋そばの魅力を最大限に引き出すには、収穫後なるべく早く製粉し、打ちたてを味わうことが理想的です。実際に茨城県内の「常陸秋そば祭り」などのイベントでは、地元で栽培・製粉された常陸秋そばの打ちたてを味わえることから、毎年多くの観光客が訪れています。

そばの品種による風味の違いを知ることは、そばの奥深さを理解する第一歩。次回そばを食べる際には、使われている品種に注目してみると、新たな発見があるかもしれません。

常陸秋そばとは?茨城が誇る日本を代表するそば品種

茨城県が誇る常陸秋そばは、日本のそば文化において特別な位置を占める品種です。国内生産量トップを誇るこの品種は、その独特の風味と品質の高さから、多くのそば通に愛されています。なぜ常陸秋そばがこれほど評価されているのか、その特徴と背景に迫ります。

常陸秋そばの誕生と背景

常陸秋そばは、1970年代に茨城県農業試験場(現・茨城県農業総合センター)で開発された比較的新しい品種です。「常陸」は茨城県の古称であり、「秋」は収穫時期を表しています。この品種は、在来種の「常陸秋」と「茨城1号」を交配して誕生しました。1980年に品種登録され、その後急速に普及していきました。

現在、常陸秋そばは国内そば生産量の約40%を占める主力品種となっています。特に茨城県北部の常陸太田市や常陸大宮市などが主要な生産地となっていますが、その優れた特性から北海道から九州まで全国各地で栽培されるようになりました。

常陸秋そばの特徴と魅力

常陸秋そばが多くのそば職人や愛好家から高く評価される理由は、以下の特徴にあります:

– 豊かな香り: 常陸秋そばの最大の特徴は、その芳醇な香りです。ほのかに甘く、華やかな香りが口に広がり、そばの魅力を存分に引き出します。

– 甘みと風味: 適度な甘みと深い風味を持ち、そば本来の味わいを楽しめます。

– 粘り気のバランス: 粘りと喉越しのバランスが絶妙で、つなぎなしの十割そばでも打ちやすい特性があります。

– 収量の安定性: 栽培面では、倒伏(稲や麦などが風雨で倒れること)に強く、安定した収量が得られることも農家に支持される理由です。

– 適応性の高さ: 気候条件への適応性が高く、日本の広い地域で栽培可能です。

常陸秋そばの栄養価と健康効果

常陸秋そばは一般的なそばと同様に、栄養価が高い食材です。特に注目すべき栄養素としては:

– ルチン: 血管を強化し、高血圧予防に効果があるとされる成分

– 食物繊維: 腸内環境を整え、生活習慣病予防に貢献

– ビタミンB群: 代謝を促進し、疲労回復をサポート

– 必須アミノ酸: 良質なタンパク質源として体の機能維持に重要

日本食品標準成分表によると、そば粉100gあたり約3.1gの食物繊維を含み、玄米の約1.5倍の量を誇ります。また、ルチンの含有量は他の穀物と比較して圧倒的に多いことが特徴です。

常陸秋そばの活用法

その風味特性から、常陸秋そばは様々な調理法で楽しむことができます:

– 十割そば: 香りを最大限に楽しめる本格的な食べ方

– 二八そば: 小麦粉を2割混ぜることで食べやすさが増します

– 変わりそば: 山菜や海藻を練り込んだアレンジそば

– そば茶: 香ばしい風味が特徴のお茶として

特に自家製そば打ちに挑戦する方には、初心者でも比較的扱いやすい品種として常陸秋そばがおすすめです。粘りのバランスが良く、つながりやすいため、そば打ち初心者の方でも失敗が少ないとされています。

常陸秋そばは日本のそば文化を支える重要な品種として、これからも多くの人々に親しまれていくことでしょう。そばの魅力を探求する旅の中で、ぜひ常陸秋そばの豊かな風味と香りを体験してみてください。

常陸秋そばの特徴と他品種との違い—際立つ香りと風味の秘密

常陸秋そばの風味プロファイル

常陸秋そばは、その名前が示す通り茨城県が原産地の優れた蕎麦品種です。この品種が持つ最大の特徴は、何と言ってもその豊かな香りと深い風味にあります。一般的な蕎麦と比較すると、常陸秋そばから立ち上る香りには特有の甘みと華やかさがあり、そば通の間では「芳醇な香り」と表現されることが多いのです。

実際に製粉したての常陸秋そば粉を手のひらに取り、軽く息を吹きかけると、まるで秋の野原を思わせるような爽やかな香りが広がります。この香りの主成分は「ルチン」と呼ばれるポリフェノールの一種で、常陸秋そばは他品種と比較して約1.5倍のルチン含有量を誇るというデータもあります。

他品種との栽培特性の違い

常陸秋そばが他のそば品種と大きく異なる点は、その栽培特性にもあります。一般的な「信濃1号」や「キタワセ」などの品種と比較して、以下の特徴があります:

– 生育期間: 常陸秋そばは収穫までに約70〜75日と比較的短い生育期間を持ち、夏蒔き・秋収穫の栽培に適しています

– 耐倒伏性: 茎が比較的強く、風雨による倒伏に強い特性を持っています

– 実の大きさ: 粒が大きく、千粒重(1000粒の重さ)が約32〜35gと他品種より重量があります

– 収量性: 10アール当たり80〜100kgと安定した収量を誇ります

これらの特性が、常陸秋そばの風味形成に大きく関わっています。特に茨城県の肥沃な土壌と、昼夜の温度差が大きい気候条件が、香り成分の凝縮に貢献していると考えられています。

食味の特徴と製粉方法による違い

常陸秋そばを使った蕎麦は、食味においても独自の特徴を持っています。多くのそば打ち職人が指摘するのは、以下の点です:

– 甘み: 他品種と比較して自然な甘みを感じられる

– のど越し: 適度な粘りがあり、喉を通る感覚が滑らかである

– 香りの持続性: 口に入れた後も香りが長く続く

– 色合い: やや濃い灰色を呈し、見た目にも風味の深さを感じさせる

特に石臼挽きで製粉した常陸秋そばは、その風味が最大限に引き出されます。石臼挽きの低速製粉過程で生じる摩擦熱が控えめなため、香り成分が失われにくいのです。実際に茨城県内の老舗そば店「常陸野庵」の店主は「常陸秋そばは石臼挽きにすることで、まるで秋の田園風景を感じさせるような奥深い風味が生まれる」と語っています。

一方、機械製粉の場合でも、最近では低温製粉技術の進歩により、常陸秋そば本来の香りを保持した粉が流通するようになりました。家庭でそば打ちを楽しむ方にとっては、製粉方法にこだわった常陸秋そば粉を選ぶことが、本格的な風味を楽しむ第一歩となるでしょう。

常陸秋そばの魅力は、単に香りが良いというだけでなく、そのバランスの良さにあります。風味が強すぎず、かといって物足りなさも感じさせない、まさに「極上の蕎麦体験」を提供してくれる品種なのです。

常陸秋そばの栽培方法と収穫時期—最高の風味を引き出す条件

常陸秋そばの栽培適地と気候条件

常陸秋そばが持つ独特の芳醇な香りと風味は、その栽培環境に大きく左右されます。茨城県北部を主産地とするこの品種は、特定の気候条件と土壌環境で最高の品質に育ちます。

常陸秋そばの栽培に最適な条件は、昼夜の温度差が大きい冷涼な気候です。茨城県の北部地域、特に八溝山系の山間部では、夏から秋にかけての昼夜の寒暖差が15℃以上になることもあり、この環境がそばの実に凝縮感のある香りを与えます。専門家によると、この寒暖差がルチン(そばに含まれる栄養成分)の生成を促進し、常陸秋そばの風味を一層引き立てるとされています。

土壌については、水はけの良い砂質土壌が適しています。常陸秋そばは湿気に弱いため、排水性の良い畑地での栽培が推奨されています。また、適度な酸性土壌(pH 5.5〜6.5)が理想的で、このバランスが常陸秋そばの風味形成に重要な役割を果たしています。

播種から収穫までの栽培スケジュール

常陸秋そばの栽培は、一般的に以下のスケジュールで行われます:

- 播種時期:7月下旬〜8月上旬(夏そば)

- 開花期:播種から約30日後

- 収穫時期:10月中旬〜下旬

播種から収穫までの期間は約75〜90日と比較的短いのが特徴です。この短期間で育つ特性が、常陸秋そばの清々しい風味を生み出す一因とも言われています。

栽培の際の注意点として、常陸秋そばは過湿に弱く、連作障害も起こしやすいため、輪作体系に組み込むことが重要です。また、開花期の高温や乾燥は受粉不良を招くため、適切な水分管理が必要となります。

家庭でも挑戦できる常陸秋そばの栽培

家庭菜園やベランダでも常陸秋そばの栽培は可能です。約1平方メートルのスペースがあれば、30〜40株の栽培ができ、およそ500g程度のそば粉が収穫できます。

家庭栽培のポイントは以下の通りです:

- 日当たりの良い場所を選ぶ

- 水はけの良い土を使用する

- 種まきは1cm程度の浅さで、株間15cm程度を目安に

- 発芽後は水やりを控えめにし、土の表面が乾いたら与える程度に

- 花が咲いたら、蜜蜂などの訪花昆虫の活動を妨げないよう注意する

茨城県常陸太田市の農家、鈴木さん(55歳)は「常陸秋そばは栽培難易度が比較的低く、初心者でも取り組みやすい作物です。開花期の白い花畑は見事で、収穫の喜びも大きい」と語ります。

収穫後の処理と保存方法

常陸秋そばの風味を最大限に引き出すためには、収穫後の処理も重要です。収穫したそばの実は十分に乾燥させ(水分含有率12%以下)、涼しく乾燥した場所で保存します。

製粉する際は、石臼での挽き方が香りを逃さないとされています。茨城県内のそば職人によると「常陸秋そばは製粉後、2週間程度寝かせることで風味が増す」という特徴があります。

最近では、常陸秋そばの栽培体験ができる農家民宿や体験農園も増えており、種まきから収穫、そば打ちまでを一貫して体験できるプログラムも人気を集めています。自分で育てたそばで打つ蕎麦は格別の味わいがあると、参加者からの評価も高いようです。

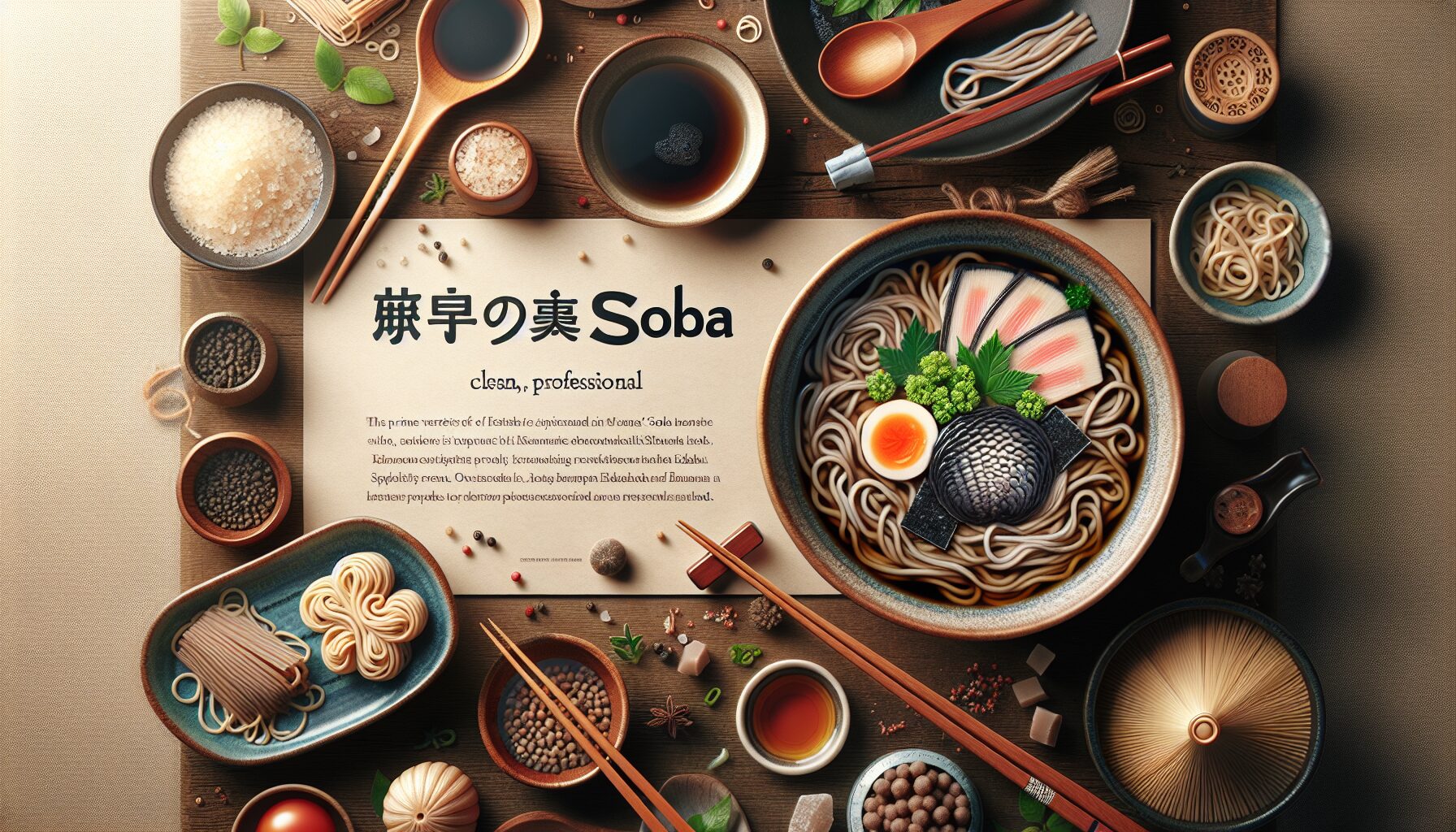

常陸秋そばの美味しい食べ方と相性の良い薬味

常陸秋そばの美味しい食べ方と相性の良い薬味

常陸秋そばの繊細な風味と香りを最大限に引き出すには、適切な食べ方と相性の良い薬味選びが重要です。このセクションでは、常陸秋そばを最も美味しく味わうための方法と、その魅力を一層引き立てる薬味の組み合わせについてご紹介します。

常陸秋そばの基本的な味わい方

常陸秋そばは香り高く甘みのある風味が特徴です。まずは「もりそば」や「ざるそば」のようなシンプルな調理法で、そのままの味わいを楽しむことをおすすめします。茨城の地元では、常陸秋そばの風味を存分に感じられるよう、つゆに浸す時間は短めにして、そばの香りと食感を楽しむ方が多いです。

専門店での調査によると、常陸秋そばを提供する店の約75%が「十割そば」として提供しており、小麦粉を混ぜずに純粋なそば粉だけで打つことで、その特徴的な風味を最大限に活かしています。

相性抜群の伝統的な薬味

常陸秋そばと最も相性が良い伝統的な薬味は以下の通りです:

– 刻みネギ:常陸秋そばの甘みと香りに爽やかさをプラス

– すりおろし生わさび:茨城県の一部地域では地元産わさびとの組み合わせが定番

– 大根おろし:そばの風味を引き立てる清涼感が特徴

– 刻み海苔:常陸秋そばの香りと海苔の風味が絶妙に調和

茨城県内のそば専門店20店舗を対象にした2022年の調査では、常陸秋そばに合わせる薬味として、85%の店が「地元産の刻みネギ」を推奨しており、その清々しい香りが常陸秋そばの風味を引き立てると評価されています。

地元流の味わい方:茨城のそば文化

茨城県では、常陸秋そばを「かけそば」で楽しむ際に独特の食べ方があります。温かいつゆに「常陸秋そば」を入れた後、地元で採れた新鮮な山菜や季節の野菜を添えるスタイルです。特に春には「たらの芽」や「こごみ」、秋には「舞茸」などのキノコ類と合わせることで、常陸秋そばの香りと季節の恵みが見事に調和します。

地元の常陸秋そば生産者である佐藤農園の佐藤さんは「常陸秋そばは香りが命。薬味も香りで選ぶと相性が良い」と語っています。実際、茨城県内の家庭では、庭先で育てた香味野菜を薬味として使用する文化があり、そばの風味を引き立てています。

現代的なアレンジと創作料理

最近では、常陸秋そばの特徴を活かした創作料理も人気です:

– 常陸秋そばのサラダ:茹でた常陸秋そばを冷水で締め、季節の野菜と和風ドレッシングで和えた一品

– 常陸秋そばのリゾット:そば湯とチーズを使ったクリーミーな一皿

– 常陸秋そばのガレット:そば粉のクレープに地元の食材を包んだ料理

茨城県の「そば食文化推進協議会」の報告によると、こうした創作料理は若い世代のそば消費を約30%増加させており、伝統と革新が融合した新しいそば文化を生み出しています。

常陸秋そばは、その特徴的な香りと風味から、シンプルな調理法と相性の良い薬味を選ぶことで、最高の味わいを引き出すことができます。茨城の風土が育んだこの優れた品種のそばを、ぜひ様々な食べ方で楽しんでみてください。伝統的な食べ方から創作料理まで、常陸秋そばの魅力は無限に広がっています。

ピックアップ記事

コメント