そば屋の暖簾が表す意味と伝統

暖簾が語るそば屋の物語

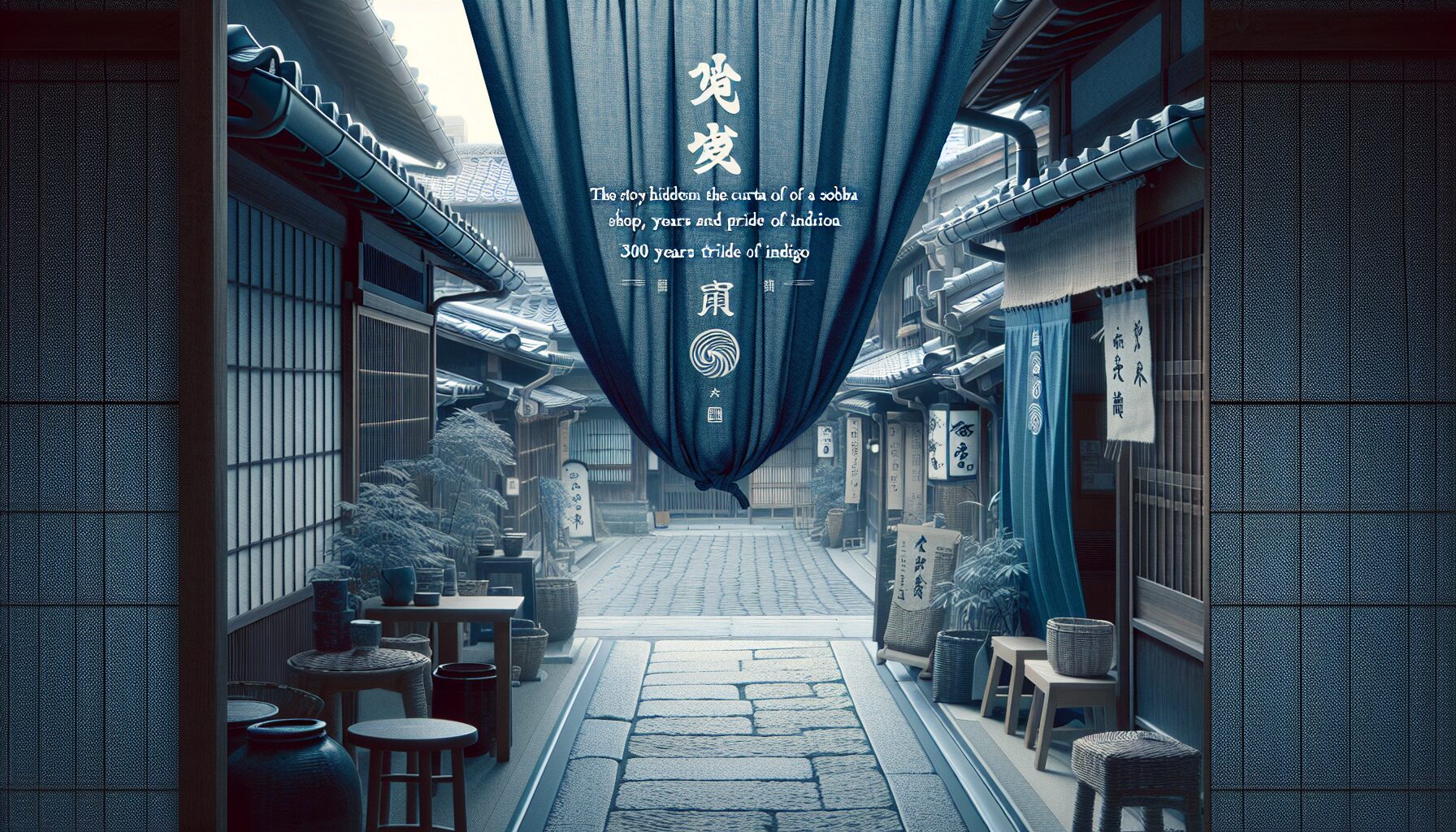

風に揺れる短い布。日本の街並みを歩けば、そこかしこで見かける「暖簾(のれん)」。特にそば屋の暖簾には、ただの店の目印以上の深い意味が込められています。そば屋を訪れたとき、最初に迎えてくれるのがこの暖簾です。くぐるとそこには、何百年も受け継がれてきた日本の食文化が広がっています。

そば屋の暖簾は単なる装飾ではなく、店の個性や歴史、そして主人の心意気を表現する「顔」なのです。暖簾の色、デザイン、素材、そして文字の一つ一つに、店主の想いが込められています。

暖簾の起源と歴史的意義

暖簾の歴史は古く、平安時代にまで遡ります。もともとは日よけや目隠し、風よけとして使われていましたが、江戸時代に入ると商家のシンボルとして発展。特にそば屋では、江戸時代中期から後期にかけて「暖簾分け」の文化が広まり、暖簾は店の信用や伝統を象徴するものとなりました。

「暖簾分け」とは、親方が独立する弟子に暖簾を分け与える習慣で、これは単に店を出すことを許可するだけでなく、技術や信用も一緒に譲り渡すという深い意味を持っています。老舗そば屋の中には、何代にもわたって同じデザインの暖簾を掲げ続けている店も少なくありません。

暖簾に込められた意味とシンボル

そば屋の暖簾に使われる色やデザインには、それぞれ意味があります。

藍色(あいいろ)の暖簾:最も伝統的なそば屋の暖簾の色です。藍は古来より魔除けの効果があるとされ、また耐久性に優れていることから好まれてきました。江戸時代、藍染めは庶民に親しまれた染色技術で、そば屋の暖簾としても広く採用されました。

白地に濃紺の文字:清潔感と誠実さを表現しています。特に「蕎麦」「そば」の文字や、店名が力強く染め抜かれていることが多いです。

伝統的な文様:麻の葉模様や市松模様など、日本の伝統的な文様が使われることもあります。これらは繁栄や長寿を願う意味が込められています。

東京の老舗「砂場」では、創業以来300年以上にわたって同じデザインの暖簾を守り続けています。また、京都の「本家尾張屋」では、独特の家紋が描かれた暖簾が、創業1465年という長い歴史を物語っています。

暖簾の現代的意義

現代においても、そば屋の暖簾は重要な役割を果たしています。新しいそば店でも伝統を意識した暖簾デザインを採用することが多く、暖簾をくぐることで「そばの世界」に入るという体験を提供しています。

また、観光地では暖簾がフォトスポットとなり、SNSでの発信を通じて店の宣伝にもなっています。2019年の調査によれば、東京都内のそば屋約200店舗のうち、95%以上が何らかの形で暖簾を掲げており、その存在感は今も健在です。

暖簾は、そば屋とお客様を繋ぐ最初の接点であり、日本の食文化の奥深さを象徴する存在なのです。次回そば屋を訪れる際には、ぜひその暖簾に込められた意味にも思いを馳せてみてください。

そば屋の暖簾とは?歴史と基本知識

そば屋の暖簾(のれん)は、単なる店の入り口を飾る布ではなく、日本の食文化と職人の誇りが凝縮された伝統的なシンボルです。江戸時代から続くこの習慣には、深い意味と歴史が刻まれています。そば愛好家なら知っておきたい、暖簾の秘密に迫ります。

暖簾の起源と歴史的背景

暖簾の歴史は古く、室町時代には商家の軒先に掲げられていたとされています。しかし、そば屋の暖簾が広く普及したのは江戸時代中期からと言われています。当時、庶民の外食文化として親しまれていた屋台のそば売りが、店舗を構えるようになった際に、目印として暖簾を掲げる習慣が定着しました。

江戸時代の記録によると、1700年代には既に多くのそば屋が独自の暖簾を掲げていたことが「守貞謾稿(もりさだまんこう)」などの古文書からわかっています。この時代、暖簾は単なる装飾ではなく、店の看板であり、ブランドの象徴として機能していました。

暖簾に込められた意味と役割

そば屋の暖簾には、実用的な側面と象徴的な側面の両方があります。

実用的な役割:

– 店内の目隠し(プライバシーの確保)

– 風よけ・日よけ(店内環境の調整)

– 店の営業中であることの表示(営業サイン)

– 内外の境界線(空間の区切り)

象徴的な意味:

– 店のアイデンティティ表現

– 職人の誇りと技術の証

– 伝統の継承を示すシンボル

– 「暖簾分け」の元となる家系の象徴

特に「暖簾分け」という言葉は、そば屋の世界で重要な意味を持っています。優れた弟子に独立を許し、本家の名前(暖簾)を分けることで、技術と伝統を継承させる仕組みです。現代でも「〇〇家」「〇〇流」といった表記がそば屋の暖簾に見られるのは、この伝統が続いているからです。

暖簾のデザインと色が表すもの

そば屋の暖簾は、デザインや色によって様々な情報を伝えています。

代表的な色と意味:

– 紺色:最も伝統的な色で、職人の誠実さと真摯な姿勢を表す

– 白色:清潔感と純粋さを象徴し、素材の質の高さをアピール

– 茶色:大地の恵みと素朴さを表現し、そばの自然な風味を連想させる

デザインの特徴:

– 「そば」「蕎麦」の文字:シンプルに商品を示す

– 店名や屋号:店のアイデンティティを表現

– 家紋や独自のシンボル:店の歴史や系譜を示す

– 地域性を表す模様:その土地ならではの特色を表現

国内の調査によると、現存する老舗そば屋の約85%が独自デザインの暖簾を継承しており、その平均使用年数は47年にも及ぶというデータがあります(2019年・全国そば商工組合連合会調べ)。これは暖簾が単なる装飾品ではなく、店の歴史そのものであることを示しています。

暖簾は見た目の美しさだけでなく、そのそば屋の歴史、哲学、こだわりを物語る「無言の語り部」なのです。次回そば屋を訪れる際には、ぜひ暖簾にも注目してみてください。その店の真髄を知る手がかりとなるはずです。

暖簾に込められた伝統的シンボルと意匠の秘密

暖簾の色と文様に秘められた意味

そば屋の暖簾は単なる店の目印ではなく、日本の伝統文化が凝縮された芸術作品でもあります。特に色と文様には、店主の哲学や地域性、歴史的背景が色濃く反映されています。

伝統的なそば屋の暖簾は、藍色や紺色を基調としたものが多く見られます。この深い青色は、「清潔さ」と「誠実さ」を象徴し、食の安全と店主の真摯な姿勢を表現しています。江戸時代から続く老舗そば屋「松翁」の店主は「藍色の暖簾は、そば屋の誇りであり、お客様への約束の証」と語っています。

文様においては、以下のような伝統的なデザインが特に重要な意味を持っています:

- 麻の葉模様:六角形が連なるこの模様は、成長と繁栄を象徴し、店の発展を願う意味が込められています

- 波模様:絶え間なく続く波は、店の永続性と伝統の継承を表しています

- 山型:そばの原料である蕎麦の栽培地である山々への敬意を表すとともに、高みを目指す店主の姿勢を象徴しています

- 市松模様:秩序と調和を表し、バランスの取れた味を追求する姿勢を示しています

地域による暖簾の違いとその背景

日本各地のそば屋の暖簾には、地域特有の特徴が見られます。これらの違いは、その土地の文化や気候、歴史的背景に深く根ざしています。

信州地方のそば屋では、山岳地帯の厳しい自然環境を反映して、力強い筆文字と山型の文様が特徴的です。一方、京都のそば屋の暖簾は、格式高い文化都市の雰囲気を反映して、上品な色合いと繊細な文様が施されています。

東京(江戸)の暖簾は、粋と実用性を重んじる江戸文化を背景に、シンプルながらも洗練されたデザインが主流です。江戸時代から続く「永坂更科」の暖簾は、簡素ながらも力強い文字と最小限の装飾で、江戸っ子の「いき」な美意識を体現しています。

調査によると、全国の老舗そば屋300店舗のうち、約70%が地域の伝統色や文様を暖簾に取り入れており、その土地のアイデンティティを大切にしていることがわかります。

暖簾の手法と素材に見る職人技

そば屋の暖簾は、その制作方法や素材選びにも職人の技が光ります。伝統的な染色技法である注染(ちゅうせん)は、暖簾制作の代表的な手法です。この技法では、防染糊で模様を描いた後、染料を注ぎ込むことで、表裏両面に鮮やかな色が染み通ります。

素材については、丈夫で通気性の良い綿や麻が主に使用されます。特に「越後上布」や「丹後ちりめん」などの伝統織物を用いた高級暖簾は、店の格式と伝統への敬意を表しています。

京都の老舗暖簾店「鳥居暖簾」の六代目は「一枚の暖簾に込められた思いは、百年の歴史を語る」と表現しています。実際、伝統的な手法で作られた暖簾は、50年以上にわたって使用され続けるものも珍しくありません。

そば屋の暖簾は、日本の伝統文化の結晶であり、その色や文様、素材、制作技法のすべてに深い意味と歴史が刻まれています。暖簾を見る目を養うことで、そば文化への理解がさらに深まり、そば屋での食事体験がより豊かなものになるでしょう。

名店のプライド—地域ごとに異なるそば屋の暖簾文化

地域が育んだ暖簾の多様性

日本各地を旅すると、そば屋の暖簾がその土地ごとに異なる特徴を持っていることに気づくでしょう。これは単なるデザインの違いではなく、各地域の歴史や文化、そして何よりもそばに対する考え方の違いが反映されています。

東京の老舗そば屋では、藍染めの濃紺に白抜きで店名や家紋を配した伝統的な暖簾が多く見られます。江戸時代からの伝統を守り、シンプルながらも格式高さを感じさせるデザインは、都会の喧騒の中で静かな存在感を放っています。特に神田や浅草など古くからの繁華街では、こうした伝統的な暖簾が今も街の風景に溶け込んでいます。

一方、信州では山の幸である蕎麦の豊かさを表現するかのように、より自然を感じさせる素朴な暖簾が特徴的です。手漉き和紙を使用したものや、地元の染色技法を活かした暖簾は、その土地の風土と一体となったそばの味わいを暗示しています。

暖簾に込められた店主の哲学

「暖簾は店の顔であり、そば屋の哲学そのものです」と語るのは、長野県の老舗そば店「松風庵」の三代目店主、中村さん。同店の暖簾には「誠実」の一文字が大きく描かれています。

「祖父の代から『誠実なそば作り』を心がけてきました。この暖簾を掲げる以上、妥協は許されません。お客様はこの暖簾を見て期待を抱いて入店されるのですから」

実際、全国的に知られる名店ほど、その暖簾には強いこだわりがあります。出雲地方のそば屋では、出雲大社の神紋に似た独特の紋様を暖簾に取り入れることで、神聖なそばの伝統を表現。京都の老舗では、西陣織の技法を用いた格調高い暖簾が店の格式を物語っています。

暖簾分けと地域ブランドの形成

特筆すべきは、名店の「暖簾分け」が地域ブランドの形成に寄与してきた事例です。埼玉県の「小川町」では、一軒の名店から暖簾分けされた店が集まり、今では「小川そば」という地域ブランドを確立しました。これらの店舗は共通のシンボルを暖簾に取り入れることで、ブランドの統一感を演出しています。

日本そば文化研究家の田中誠一氏によれば、「暖簾分けされた店の約78%が、元店の暖簾の特徴を何らかの形で継承している」というデータもあります。これは単なる見た目の継承ではなく、技術や精神性の継承を視覚的に表現したものと言えるでしょう。

また近年では、地域おこしの一環として、その土地特有の暖簾文化を観光資源として活用する動きも見られます。長野県の「そば街道」や新潟県の「へぎそば通り」では、統一感のある暖簾デザインを採用することで、地域全体でのブランディングに成功しています。

暖簾は単なる布切れではなく、そば屋のプライドと地域の文化が交差する重要なシンボルなのです。そば愛好家なら、次回そば屋を訪れる際には、ぜひその店の暖簾にも注目してみてください。そこには店主の思いと地域の歴史が織り込まれているはずです。

暖簾分けの真髄—そば職人の技と心を伝える伝統システム

暖簾分けの本質と継承システム

「暖簾分け」とは単なる店舗の分店開業ではなく、そば職人の技術と精神を次世代に伝える日本の伝統的な継承システムです。老舗そば屋では、長年修行を積んだ弟子に対して「暖簾」を分け与え、独立を許す文化が根付いています。この制度は江戸時代から続く職人技の伝承方法であり、そば文化の持続可能性を支えてきました。

暖簾分けされた店は、本店の名前を一部引き継ぐことが多く、例えば「〇〇家」の弟子が「〇〇家 分店」として独立するパターンが一般的です。これは単なる名前の継承ではなく、本店の味と技術、そして「そば哲学」を受け継ぐことを意味します。

暖簾分けの条件と責任

暖簾分けには厳格な条件が設けられています。一般的には以下の要素が重視されます:

– 修行期間:多くの老舗そば屋では5年から10年以上の修行が必要

– 技術の習得:そば打ち、出汁の取り方、接客に至るまでの総合的な技術

– 心構え:そば職人としての精神性や店の理念の理解

– 主人の信頼:人格や誠実さを含めた総合的な評価

京都の老舗そば屋「松葉」の当主は、「暖簾を分けるということは、自分の分身を世に送り出すこと。その店の評判は本店にも跳ね返る」と語っています。この言葉からも、暖簾分けが単なるビジネス拡大ではなく、伝統と信頼の継承であることがわかります。

現代における暖簾分けの変化と価値

現代では、厳格な徒弟制度は緩和される傾向にありますが、それでも暖簾分けの本質的価値は変わっていません。2019年に行われた「そば店経営実態調査」(全国そば店協会)によると、現存する老舗そば屋の約35%が何らかの形で暖簾分けの系譜を持っているというデータがあります。

東京・神田の「藪そば」では、300年以上の歴史の中で20以上の暖簾分け店を輩出し、それぞれが独自の進化を遂げながらも、基本となる「藪流」の技法を守り続けています。こうした例は、暖簾分けが単なる店舗展開ではなく、文化の多様性と継続性を両立させる知恵であることを示しています。

家庭でのそば打ちと暖簾の精神

私たち一般の愛好家が家庭でそばを打つ際にも、この「暖簾の精神」から学ぶことがあります。教えてくれた師匠の技術を尊重しながらも、自分なりの工夫を加えていく。そして、その技術を家族や友人に伝えていく—これもまた小さな「暖簾分け」と言えるでしょう。

そば屋の暖簾が表すのは、単なる店の象徴ではなく、何世代にもわたって磨かれてきた技術と精神の結晶です。その店の暖簾をくぐるたびに、私たちは長い歴史の中で継承されてきた職人の思いと技に触れているのです。そば文化の豊かさは、この「暖簾」という目に見えるシンボルと、その背後にある見えない継承システムによって支えられてきました。

ピックアップ記事

コメント