自宅でも成功!そば栽培に適した土壌づくりの基本と実践テクニック

そばが好む土壌環境とは?その特性を知ろう

そば栽培の成功は、適切な土壌づくりから始まります。一般的な作物と比べて、そばは「痩せた土地でも育つ」と言われていますが、これは誤解を招きやすい表現です。実際には、そばは特定の土壌条件を好む繊細な植物なのです。

私が自宅の庭で初めてそばを栽培した時、一般的な野菜用の肥沃な土を使ったところ、茎ばかり伸びて花付きが悪く、実りが少ない結果となりました。この失敗から学んだ最も重要なポイントは、そばは「適度に痩せた土壌」を好むということです。

そば栽培に理想的な土壌の条件

そば栽培に適した土壌には、以下の3つの重要な特性があります:

1. 弱酸性〜中性の土壌pH: そばは pH 5.5〜6.5 の範囲を好みます。市販の土壌pH測定キットで簡単に確認できますので、栽培前に必ず測定しましょう。

2. 適度な排水性: そばは湿気に弱く、根腐れを起こしやすいため、水はけの良い土壌が必須です。粘土質の土壌では、川砂やパーライトを混ぜて排水性を高めることが効果的です。

3. 適度な養分バランス: 窒素分が多すぎると茎葉ばかり成長し、花付きや実りが悪くなります。リン酸とカリウムをバランスよく含む土壌が理想的です。

農林水産省の調査によれば、日本の伝統的なそば栽培地域である信州や福井などでは、火山灰を含む軽い土壌でそばの栽培が盛んですが、これはまさにそばの生育に適した土壌条件を自然に備えているからなのです。

家庭でできる理想的なそば栽培用土の作り方

ベランダや庭でそばを栽培する場合、以下の配合で理想的な土壌を作ることができます:

– 赤玉土(小粒): 5割

– 腐葉土: 3割

– 川砂: 2割

– 苦土石灰: 少量(酸性度調整用)

この配合は、私が5年間の試行錯誤の末に辿り着いた、家庭栽培に最適な土壌です。特に都市部のベランダでプランター栽培する場合は、市販の培養土をそのまま使うのではなく、この配合で土壌を調整することで、そばの生育が格段に良くなります。

土壌改良のタイミングと方法

そば栽培のための土壌準備は、播種の2週間前に行うのが理想的です。これにより、土壌環境が安定し、種子の発芽率が向上します。

私の経験では、プランター栽培の場合、深さ30cm以上の容器を用意し、底に軽石や小石を敷いて排水層を作ることで、梅雨時期の過湿による根腐れを防ぐことができました。

また、家庭菜園での栽培では、畝を高く作り、排水路をしっかり確保することが重要です。そばは生育期間が短く(約70〜90日)、一度根腐れを起こすと回復が難しいため、水はけの良さは最優先事項と言えるでしょう。

そばの栽培は、適切な土壌づくりさえマスターすれば、初心者でも十分に楽しめる奥深い趣味です。次の見出しでは、実際の土壌準備の手順と、地域別の土壌調整のコツについて詳しく解説します。

そば栽培の基礎知識と適した土壌環境の特徴

そばは日本の風土に適した作物で、適切な土壌環境を整えることで家庭でも十分に栽培が可能です。そばの生育に最適な土壌環境を理解し、適切な準備をすることが、豊かな収穫への第一歩となります。

そばが好む土壌環境の基本

そばは比較的痩せた土地でも育つ作物として知られていますが、最適な環境を整えることで収穫量と品質が大きく向上します。そばが好む土壌環境には以下の特徴があります:

– pH値: 弱酸性〜中性(pH 5.5〜6.5)が理想的

– 排水性: 水はけの良い土壌を好む

– 土質: 軽い砂質または砂壌土が適している

– 肥沃度: 過度に肥沃な土壌よりも、適度な養分を含む土壌が良い

特に注目すべきは、そばは湿気に弱いという特性です。日本の農林水産省のデータによれば、水はけの悪い粘土質の土壌ではそばの収穫量が最大30%も低下するという調査結果があります。

土壌のpH調整と酸性度の管理

そば栽培において、土壌の酸性度は重要な要素です。そばは弱酸性から中性の土壌を好みます。家庭菜園での土壌pH測定は、ホームセンターで手に入る簡易土壌測定キットで十分可能です。

測定の結果、以下の調整が必要になる場合があります:

– 酸性が強すぎる場合(pH 5.5未満): 苦土石灰や貝殻石灰を施して中和します。一般的な目安は1平方メートルあたり100〜150gです。

– アルカリ性が強い場合(pH 7以上): 硫黄粉や腐葉土を混ぜ込むことで酸性度を高めます。

石灰の施用は播種の2〜3週間前に行うのが理想的です。これにより、土壌微生物の活動が活発になり、そばの生育に適した環境が整います。

排水性の改善と土壌構造の整備

そば栽培で最も注意すべき点は、土壌の排水性です。水はけの悪い環境では根腐れを起こしやすく、生育不良の原因となります。家庭菜園やプランターでの栽培では、以下の方法で排水性を改善できます:

1. 砂や軽石の混合: 粘土質の土壌に川砂や軽石を20〜30%混合する

2. 有機物の投入: 完熟堆肥や腐葉土を混ぜ込み、土壌の団粒構造を発達させる

3. 高畝栽培: 畝を高く作ることで、余分な水分が排出されやすくなる

実際に東北地方のそば栽培農家では、伝統的に「高畝栽培」が行われており、梅雨時期の多雨環境でも安定した収穫を実現しています。畝の高さを15〜20cm確保することで、根域の過湿を防ぐ効果があります。

適切な肥料バランスの設定

そばは過剰な肥料を嫌う性質があります。特に窒素分が多すぎると茎葉が徒長し、倒伏の原因となります。一般的なそば栽培に適した肥料バランスは以下の通りです:

– 窒素(N): 控えめに(1平方メートルあたり5g程度)

– リン酸(P): 中程度(1平方メートルあたり10g程度)

– カリ(K): やや多め(1平方メートルあたり15g程度)

家庭菜園では、完熟堆肥を1平方メートルあたり2kg程度と、緩効性の有機質肥料を適量混ぜ込むことで、理想的な土壌環境が作れます。肥料は播種の1〜2週間前に施すことで、種まき時の肥料焼けを防止できます。

そば栽培の土壌準備は、収穫の成否を大きく左右します。適切な酸性度と排水性を確保し、過剰な肥料を避けることで、家庭でも充実した実りを得ることができるでしょう。

酸性度調整からはじめる理想的なそば畑の準備方法

そば栽培の基本となる土壌の酸性度

そばは一般的に酸性土壌に強いとされていますが、理想的な生育には適切なpH管理が欠かせません。家庭菜園やベランダでのそば栽培でも、この酸性度の調整が収穫量と品質を大きく左右します。そばが最も生育しやすいのはpH5.5〜6.5の弱酸性から中性の土壌です。この範囲を外れると、せっかく蒔いた種も十分に育たず、花が咲いても実がならない状況に陥ることがあります。

私が昨年、自宅の庭で初めてそば栽培に挑戦した際、土壌分析をせずに植えたところ、葉が黄色く変色し成長が止まってしまいました。後で測定すると、pHが4.8と強酸性であったことが判明。この経験から、栽培前の土壌チェックの重要性を痛感しました。

家庭でできる土壌酸性度の測定方法

土壌の酸性度を知るには、ホームセンターなどで手に入る「土壌pH測定キット」が便利です。価格も500円〜1,500円程度と手頃で、誰でも簡単に測定できます。測定手順は以下の通りです:

1. 栽培予定地の表土を5cm程度の深さから採取する

2. 土をよく乾燥させ、小石や植物の根などを取り除く

3. 測定キットの説明書に従って、土と水を混ぜる(一般的に1:5の割合)

4. 測定液や試験紙で色の変化を確認し、pH値を読み取る

より正確な値が必要な場合は、各地の農業試験場や園芸センターでの土壌分析サービス(1,000円〜3,000円程度)の利用もおすすめです。

そば栽培に適した酸性度への調整方法

測定の結果、土壌が理想的なpH範囲から外れていた場合は、以下の方法で調整します:

土壌が強酸性(pH5.5未満)の場合

– 苦土石灰(くどせっかい)を使用:1平方メートルあたり100g〜200gを目安に

– 使用時期:種まきの2〜3週間前に散布し、よく耕す

– 注意点:一度に大量投入すると土壌微生物のバランスを崩すため、少量ずつ調整する

土壌がアルカリ性(pH6.5以上)の場合

– 硫黄粉末:1平方メートルあたり30g〜50gを目安に

– ピートモス:土に混ぜ込むことで徐々に酸性化

– 使用時期:種まきの1ヶ月前に施し、十分に土と馴染ませる

農林水産省の調査によると、日本の畑地土壌の約60%が酸性傾向にあり、特に多雨地域では酸性化が進みやすいとされています。そのため、地域によって必要な調整方法が異なることを理解しておくことが大切です。

プランター栽培での酸性度管理のコツ

ベランダや庭先でのプランター栽培では、市販の培養土を使用する方が多いでしょう。この場合も酸性度の確認は必要です。市販の培養土は一般的にpH6.0〜6.5に調整されていることが多いですが、使用期間が長くなると酸性化する傾向があります。

プランター栽培での酸性度管理のポイント:

– 新しい培養土を使う場合でもpH測定を行う

– 再利用の土では特に注意して酸性度をチェック

– 水はけを良くするため、鉢底に軽石や砂利を敷く

– 酸性化しやすい赤玉土主体の土は避ける

そば栽培の成功は、種まきの前の土壌準備にかかっています。適切な酸性度の管理こそが、香り高い自家製そばへの第一歩となるのです。

自家製堆肥と有機質肥料を活用したそば栽培環境の整え方

自家製堆肥の作り方と活用法

そば栽培に最適な土壌環境を整えるために、自家製堆肥は非常に効果的です。自家製堆肥は土壌の質を向上させるだけでなく、環境にも優しい持続可能な栽培方法につながります。

家庭で簡単に作れる堆肥の材料としては、落ち葉、刈り草、野菜くず、コーヒーかすなどが適しています。特にそば栽培においては、弱酸性の土壌を好むという特性を考慮し、針葉樹の落ち葉やコーヒーかすを多めに混ぜると良いでしょう。

自家製堆肥の基本レシピ

- 落ち葉・刈り草:40%

- 野菜くず:30%

- コーヒーかす:20%

- もみ殻や米ぬか:10%

これらの材料を層状に重ね、適度な水分を保ちながら2〜3ヶ月発酵させます。堆肥の温度が60℃前後まで上昇し、その後徐々に下がってくれば発酵が進んでいる証拠です。完成した堆肥は黒褐色で土のような香りがします。

農林水産省の調査によると、自家製堆肥を使用した栽培では、化学肥料のみを使用した場合と比較して、土壌微生物の多様性が約1.5倍に増加するというデータもあります。これはそばの根の発達を促し、栄養吸収を助ける効果があります。

有機質肥料の選び方と施肥のタイミング

そば栽培に適した有機質肥料としては、油かす、骨粉、魚粉などがあります。これらは窒素、リン酸、カリウムをバランスよく含み、徐々に効果を発揮するため、そばの生育期間全体をサポートします。

そば栽培に適した有機質肥料の特徴

| 肥料の種類 | 特徴 | 施肥のタイミング |

|---|---|---|

| 油かす | 窒素が豊富で、土壌の酸性化を緩和 | 播種2週間前 |

| 骨粉 | リン酸が豊富で、根の発達を促進 | 播種時 |

| 魚粉 | バランスの良い栄養素構成 | 播種1週間前 |

実際の施肥量は、1平方メートルあたり油かす100g程度を基本とし、土壌の状態に応じて調整します。過剰な施肥はそばの茎葉の成長を促進しすぎて、花付きや実の成りを悪くする恐れがあるため注意が必要です。

微生物の力を活かした土壌改良

土壌微生物はそばの生育に大きな影響を与えます。特に菌根菌(きんこんきん)はそばの根と共生関係を築き、栄養吸収を助ける重要な役割を果たします。

家庭菜園でも簡単に微生物の力を活かす方法として、EM菌(有用微生物群)を活用する方法があります。市販のEM菌液を水で希釈し、土壌に散布することで、土壌環境を改善できます。

北海道農業研究センターの研究では、微生物資材を活用した栽培区画では、そばの収量が平均12%増加したという結果も報告されています。

また、緑肥作物(れんげ草やクローバーなど)を栽培してすき込むことも、土壌微生物の活性化に効果的です。そば栽培の前作として緑肥を育て、開花期に鋤き込むことで、窒素固定と土壌構造の改善の両方が期待できます。

このように、自家製堆肥と有機質肥料を組み合わせ、微生物の力も活用することで、化学肥料に頼らない持続可能なそば栽培環境を整えることができます。そばは過剰な肥料を嫌う作物ですので、「少なめの肥料で、バランスの良い土壌環境」を目指すことが成功の鍵となります。

家庭菜園やプランターでのそば栽培に適した土づくりのコツ

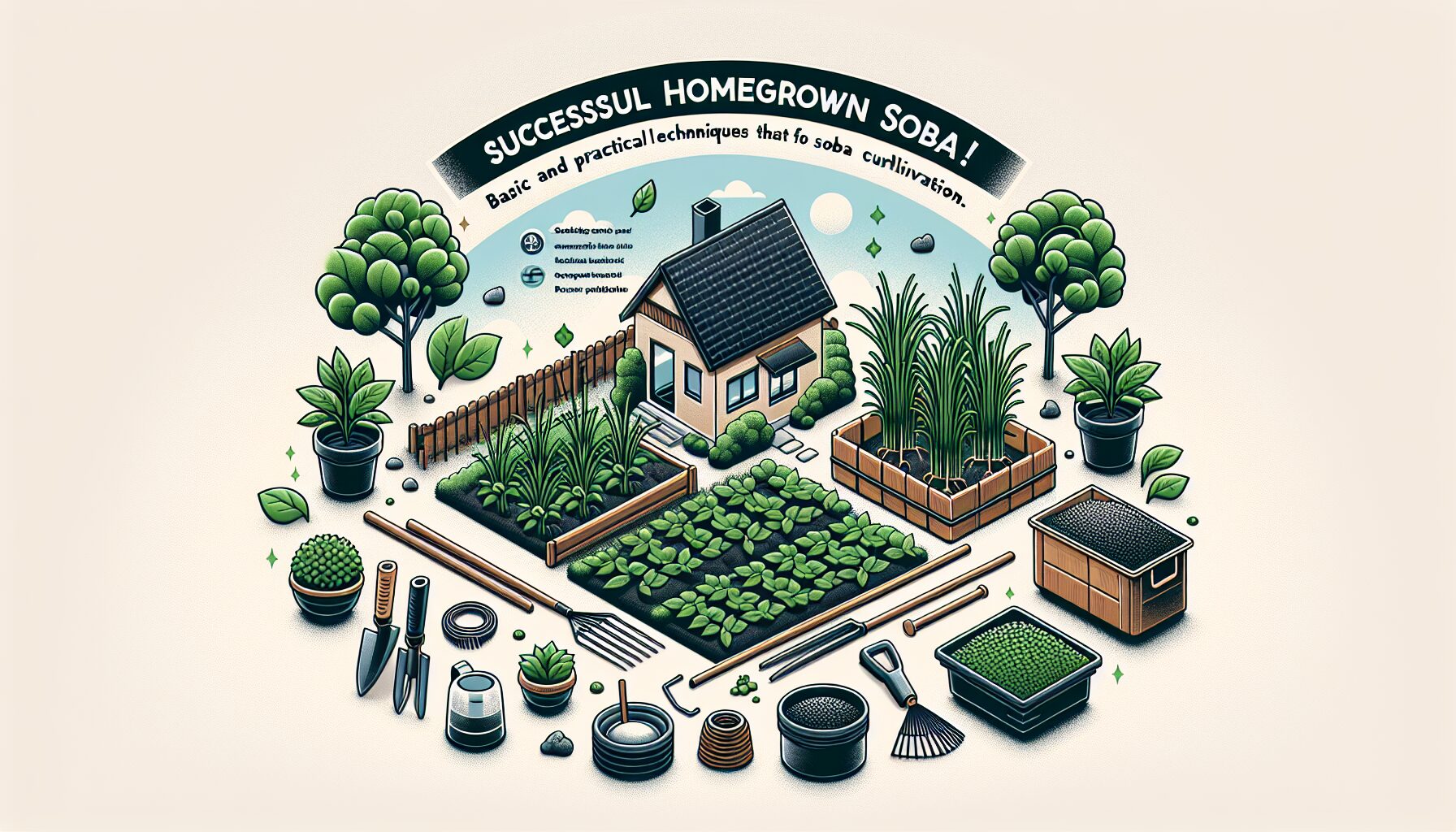

小さなスペースでも成功するそば栽培の土づくり

家庭菜園やベランダのプランターでもそばは意外と育てやすい作物です。限られたスペースでも、適切な土づくりさえ行えば、立派なそばを収穫できます。ここでは、狭いスペースでそばを栽培する際の土壌づくりのポイントをご紹介します。

プランター栽培では、市販の野菜用培養土をベースに、パーライトや軽石を2割程度混ぜることで排水性を高めましょう。そばは根が浅く、水はけの良い環境を好むため、この配合が効果的です。一般的な野菜用培養土はややアルカリ性に調整されていることが多いので、ピートモスを少量加えて弱酸性に近づけるとよいでしょう。

プランター栽培の具体的な土づくり手順

1. 基本の配合比率

– 野菜用培養土:7割

– パーライトまたは軽石:2割

– ピートモス:1割

2. プランターのサイズと深さ

– 奥行き30cm以上、深さ15cm以上のものを選ぶ

– 浅すぎると根の発達が妨げられ、収穫量が減少します

実際に都内のマンションベランダでそば栽培に成功した佐藤さん(48歳)は、「市販の培養土だけでなく、腐葉土を少し混ぜることで、より豊かな土壌環境ができました」と語っています。このように有機物を適度に加えることで、微生物の活動が活発になり、そばの生育を促進します。

家庭菜園での効率的な土づくり

家庭菜園のような比較的広いスペースでは、土壌改良の方法がさらに重要になります。そばは連作障害が少ない作物ですが、栽培環境の準備は収穫量に大きく影響します。

実践的な土壌改良のステップ:

– 耕起前に苦土石灰を1平方メートルあたり100g程度散布し、pHを調整

– 完熟堆肥を1平方メートルあたり2kg程度すき込む

– 耕起後、畝を立てて2週間ほど土を休ませる

農研機構の調査によると、そば栽培に最適なpH値は5.5〜6.5の弱酸性とされています。市販の簡易土壌測定キットを使って自宅の土壌の酸性度を確認することをお勧めします。

肥料の選び方と施し方

そばは過剰な肥料を嫌う作物です。特に窒素分が多すぎると茎葉ばかりが育ち、花付きや実の付きが悪くなります。家庭での栽培では、以下のような配慮が必要です:

– 元肥として緩効性の有機質肥料を少量使用する

– 化学肥料を使う場合は、窒素・リン酸・カリの割合が3:10:10程度のものを選ぶ

– 追肥は基本的に不要(過剰に与えると倒伏の原因になる)

「そば栽培環境」を整える際の最大のポイントは、肥沃すぎない土壌を作ることです。やせた土地でもしっかり育つそばの特性を活かし、最小限の肥料で最大の効果を得られるよう工夫しましょう。

このように適切な土づくりを行えば、ご自宅でも立派なそばを収穫できます。そば栽培の経験は、そばへの理解をさらに深め、打ちたての自家製そばの味わいは格別です。土づくりから始まるそば栽培の旅を、ぜひ皆さんも体験してみてください。

ピックアップ記事

コメント